AVIVA-Berlin >

Literatur > Jüdisches Leben

AVIVA-BERLIN.de im Mai 2025 -

Beitrag vom 14.08.2023

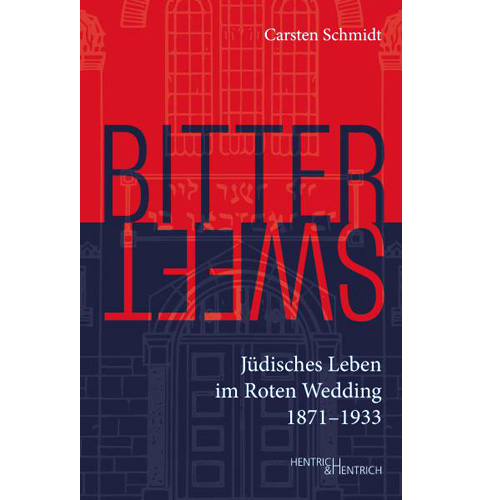

Carsten Schmidt - Bittersweet. JĂĽdisches Leben im Roten Wedding 1871-1933

Nikoline Hansen

BittersĂĽĂź? War so das JĂĽdische Leben im Wedding? Es war eine kurze Periode, in der das jĂĽdische Leben im Wedding, einem Arbeiter*innenviertel, das 1861 in Berlin eingemeindet worden war und eine schlechte Verkehrsanbindung besaĂź, aufzublĂĽhen begann.

Der Autor, Historiker mit Schwerpunkt auf Stadtentwicklung, zeigt, wie das jĂĽdische Leben zu einer Verbesserung des Stadtviertels beitrug, besonders, weil sich jĂĽdische Frauen im Bereich der FĂĽrsorge engagierten und Menschen in Not unterstĂĽtzten. Die GrĂĽndung des JĂĽdischen Krankenhauses, das 1913 von der Oranienburger StraĂźe an seinen neuen Standort zog und ein jĂĽdisches Altenheim, das dritte in Berlin, machten die Gegend sozialer und attraktiver. Das Ende vom Anfang dieses Kapitels friedlicher Nachbarschaft begann 1933 und endete mit der Deportation der vor Ort verbliebenen Juden und JĂĽdinnen nach der Wannseekonferenz am 20. Januar 1942.

Schwierige Spurensuche

In seinem Nachwort beschreibt Carsten Schmidt eindrücklich die Schwierigkeiten seiner Spurensuche. Diesen Eindruck gewinnt die Leserin bereits während des Lesens des Buches. Aus einem Konvolut von zeitgenössischen Berichten in Zeitungen und Archivdaten hat er akribisch Informationen gesammelt, die er in fünf Kapiteln mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung präsentiert, so dass die Schilderungen gelegentlich redundant erscheinen. Er bemüht sich darum, die Geschichte lebendig werden zu lassen, indem er aus Zeitungsartikeln zitiert. Damit wird deutlich, dass heute noch wenig über das tägliche Leben der Jüdinnen und Juden im Wedding bekannt ist. Eingangs zitiert Schmidt aus einer Kurzgeschichte, die am 28.9.1900 in der Zeitung "Die Welt" erschienen war, in der es um einen jüdischen Jungen geht, der Jom Kippur nicht traditionsgemäß in der Synagoge verbringen möchte. Weshalb der Autor gerade diese Geschichte als Einstieg in das Buch wählte bleibt offen.

Aufschwung durch Fabriken und Geschäfte

Das erste Kapitel beschreibt das Aufblühen dieses neuen Stadtteils durch den Zuzug und die Aktivitäten jüdischer Bürgerinnen und Bürger. Fünf Geschäfte ragen dabei heraus: Die Holzhandlung Koch & Zucker, das Kaufhaus R. & S. Moses, die Maschinenfabrik Max Levy, die Hutfabrik Gattel sowie die Tresorfabrik Arnheim. Im Schatten dieser großen Geschäfte siedelten sich Kaufleute an, die dem armen Stadtviertel neues Leben einhauchten. Mit den jüdischen Geschäften entstand auch jüdisches Gemeindeleben: Vereine wurden gegründet und am 29. August 1910 wurde die Baugenehmigung für eine Synagoge mit den maximalen Außenmaßen 12,71 Meter mal 20 Meter und einer Höhe von 8,20 Meter in der Prinzenallee 87 erteilt.

JĂĽdisches Gemeindeleben entsteht

Mit der Gründung des privaten Religionsvereins Ahawas Achim am 10.November 1899 erhielt das jüdische Gemeindeleben eine religiöse Grundlage. Im Sommer 1900 organisierte der Verein erstmals Religionsunterricht für Kinder. Im Laufe der Zeit amtierten vier Rabbiner für den Verein. Ehe die Synagoge in der Prinzenallee neu gebaut wurde, diente ein Gartenhäuschen in der Badstraße als Bethaus, das am 26. November 1899 von Rabbiner Dr. Hörter als Synagoge geweiht wurde. Der erste Gemeinderabbiner wurde Dr. Ludwig Pick, der unter anderem in Bratislava Philosophie und den Talmud studiert hatte. Über Pick lässt sich so gut wie nichts im Internet recherchieren – ein in Berlin verlegter Stolperstein erinnert an einen Namensvetter, der Pathologe war. Weshalb Rabbiner Pick die Gemeinde aufgab – obwohl, wie Schmidt an anderer Stelle schreibt, er ihr Wirken weiter begleitete, lässt sich wohl nicht klären – die Datenlage bleibt spärlich und auf die Quellen der zeitgenössischen Medien beschränkt. Manchmal finden sich verblüffende Einzelheiten, etwa die Tatsache, dass Dr. Pick 1900 ein Gehalt in Höhe von jährlich 1400 Mark erhielt – im Vergleich: ein/e Arbeiter/in verdiente damals 800 Mark. Drei weitere Rabbiner folgten in der Gemeinde, der letzte war Siegfried Alexander, der Adelheid Ries, die Tochter eines in Moabit ansässigen Kaufmanns heiratete. Adelheid Alexander wurde mit dem 36. Osttransport nach Auschwitz deportiert und dort ermordet, die drei gemeinsamen Kinder überlebten und konnten teils über Umwege nach Palästina auswandern.

Es fällt in diesem Zusammenhang auf, dass das Thema Hachschara und Auswanderung nach Palästina in den Veranstaltungen, über die recherchiert werden konnte, eine besondere Rolle einnahm. Das Buch endet daher schlüssig mit den 2003 aufgeschriebenen Lebenserinnerungen von Yisrael Alexander, Sohn des letzten Gemeinderabbiners und seiner Frau Adelheid, in denen er sich an das Leben in Deutschland und seine ermordeten Verwandten erinnert.

Das Wirken der Frauen

Besonders beeindruckend ist die Rolle der Frauen bei der sozialen Entwicklung des Stadtviertels. Zu nennen ist da einmal Erna Pakscher, geborene Silberstein, die sich bereits zu Lebzeiten ihres Mannes für die Errichtung eines jüdischen Altersheims einsetzte und zahlreiche Ehrenämter innehatte. Mit einer Großspende von einer Million Mark konnte sie das Projekt schließlich auf den Weg bringen. 1899 wurde ein geeignetes Grundstück gefunden und bereits am 1. Juli 1902 war das Heim bezugsfertig. Schmidt schreibt: "Dieses Haus an der Exerzierstraße war das Lebenswerk einer selbstlosen und außergewöhnlichen Mäzenin und sollte auf alle Ewigkeit an die Familie Pakscher erinnern." Und über ihren Tod: "Erna Pakscher wurde am 5. Dezember 1909 auf dem Jüdischen Friedhof Schönhauser Allee neben ihrem Ehemann David Pakscher beerdigt. Für die Heimbewohner fand am 19. Dezember 1909 in der Haussynagoge eine sehr emotionale Trauerfeier statt. Über ihren Tod hinaus war Erna Pakscher für die Bewohner eine Wohltäterin."

Eine weitere engagierte Persönlichkeit war Frieda Mehler, geborene Sachs, die der Autor als Exotin bezeichnet. Sie war Mutter eines Sohnes und betätigte sich als Schriftstellerin, verfasste aber auch Alltagstexte im Auftrag. Ein Schwerpunkt ihrer literarischen Tätigkeit waren jüdische Feiertage sowie die Beziehung von Mutter und Kind. 1943 wurde sie nach Sobibor deportiert, ihr Sohn wurde Rabbiner und am 10. April 1945 in Bergen-Belsen ermordet. Neben der schriftstellerischen Tätigkeit hatte sich Mehler besonders der Fürsorge gewidmet und wirkte im Jüdischen Krankenhaus mit. Sie war im Jüdischen Frauenbund und engagierte sich in dem 1824 gegründeten Jüdischen Frauenverein Wedding-Gesundbrunnen.

AVIVA-Tipp: Wie eingangs erwähnt erweist sich die Spurensuche als schwierig. Der Autor war bei seinen Schilderungen auf zeitgenössische Darstellungen und Archive angewiesen. Auch wenn einige Wiederholungen es manchmal mühsam machen, lohnt es sich das Buch zu lesen, denn man erfährt Vieles, was anderenfalls in Vergessenheit geraten wäre. Die ergänzenden Bilder tragen zur Anschaulichkeit bei.

Zum Autor: Carsten Schmidt, geboren 1977 in Potsdam-Babelsberg, promovierte am Friedrich-Meinecke-Institut bei Prof. Dr. Paul Nolte über die architektonische und städtebauliche Transformation New Yorks, 1929–1969. Er beschäftigt sich mit der Architektur und Stadtentwicklung Berlins, veröffentlicht Aufsätze und hält Vorträge.

Carsten Schmidt

Bittersweet JĂĽdisches Leben im Roten Wedding 1871-1933

Mit den Lebenserinnerungen von Israel Alexander

Hentrich & Hentrich, erschienen2023

168 Seiten, Klappenbroschur, 40 Abbildungen

ISBN: 978-3-95565-590-7

18,00 €

Mehr zum Buch unter: www.hentrichhentrich.de

Zur Rezensentin: Dr. Nikoline Hansen studierte Literaturwissenschaft, Politologie und Ur- und Frühgeschichte an der FU Berlin und hat als Koordinatorin einer naturwissenschaftlichen Einrichtung gearbeitet. Bis zu dessen Auflösung 2016 war sie Redakteurin und Autorin der vom Bund der Verfolgten des Naziregimes herausgegebenen Zeitschrift "Die Mahnung".